•الخروج المقدس عن نسق الخطاب السيري

•القبض على الذات واكتشاف جوهر الوجود

كنت أبحث منذ زمن – وأنا أطالع بروحي كتاب “المواقف والمخاطبات” للنّفّري – عن نموذج آخر أعضّد به فكرة استلبتني من نفسي وقضّت مضجعي، حيث طرح كتاب “المواقف والمخاطبات” سؤالا يخصّ القراءة والنقد على حدّ السواء، فالقراءة تطمح إلى نمط تواصلي مع الذات الكاتبة، وانصبّ اهتمام المدارس النقدية بمستوييها: السياقي والنسقي عن آليات التواصل –بوصفها الغاية الأسمى- في عالم الكتابة الإبداعية، وفي خضم احتكاك النظريات النقدية، انطرح على الساحة الأدبية مصطلح “موت المؤلف.

كان السؤال المحيّر والمنطرح بقوة – وأنا أطالع النفري في مخطاباته ومكشافاته، لمن يكتب النفريّ؟ وهؤلاء القوم – من المتحققين في مقامات المكاشفات الروحية – يلتزمون الصمت، حيث تصل هذه المكاشفات إلى مقامات عرفانية تستعلي بنورانيتها على اللغة ذاتها، فحديثهم صمت، وصمتهم لغة،، حيث يشكّل الصمت منظومة إشارية لا يستبطن معانيها إلا المجرّب الصوفي. بيد أنّ دأب هؤلاء القوم مبنيٌّ على السر، حيث لا إعلان، فالبوح محرم، ويستدعي الأخير القتل والحرمان، وهذه الحالة نجدها متشظية في أشعارهم:

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم … وكذا دماء البائحين تباح

وكل من هتك ستر الحقيقة، ودخل خدر ليلى المقدس، أمرته بالصمت، وأن تغنيه الإشارة عن العبارة، ويغنيه التلميح عن التصريح.

هل خرق “النفريّ” هذه القيود متجاوزا أسرارها ناقضا لعهودها بغية أن يبوح؟ أو أن يكاشف غيره بتجربته الروحية؟ فكل ما سبق يشير إلى أنّ النفري خرج عن نسق (السر الصوفي) ومقتضياته العرفانية.

يتبادر إلى الذهن مؤلفات بعينها- يخيل للقارئ – أنها تتموسق مع خطاب النفريّ، ومنها: الفتوحات المكية لــ “ابن عربي”، والمناظر الإلهية لـ “عبدالكريم الجيلي” على سبيل التمثيل لا الحصر، وكلا المُؤَلَّفَين يشكلان خطابا مغايرا لنسق الكتابة النفريّة، فالأخير يرصد لنا مقاماته الكشفية وأحواله الروحانية، وهو بذلك يكشف عن نسق تجربته، وهذا غير مباح في عقيدة القوم. أما ابن عربي والجيلي – وفق غاية ما – تحوّلت مؤلفاتهم إلى نسق كشفي (صوفي) يخص التجربة المطلقة (العامة) للعالم الصوفي دون التورط في الكشف عن تجربتهما الخاصة.

إذن، خرج كتاب “المواقف والمخاطبات” من هذا الحيّز السريّ إلى العلن، متخطيّا بذلك أشراط الطريقة العرفانية السريّة، وبعد سؤالات تدور كلها في هيكل سؤال واحد: لماذا كشف النفري عن تجربته من خلال الكتابة؟ وهنا –وبعد مراس ومطالعة – انسابت الإجابة في قلبي وميض نور، ليتفكك إلغاز السؤال عندي.

إنّ الذي اضطّر النفريّ إلى الكتابة محاولة القبض على اللحظة المكاشفاتية (الروحانية)، واستعادة ما وقرّ في الذات العرفانية في لحظة المشاهدة. حالة من التحقق الـ (بَعْدِي) بعد فرار اللحظة الصوفية حال المشاهدة، وكأنّ الذات المجربة تريد استعادة الحال عبر اللغة تحققا وتلذذا؛ وكأنّ الكتابة تعيد اكتشاف الذات لنفسها في اللحظة التي غرقت الذات بكليتها في بحر المشاهدة، فتحاول الذات استرجاع لحظتها اللازمنية من خلال الكتابة، لتصل الذات إلى مرحلة من الوعي بكنه التجربة.

بعد هذه الرحلة مع النفري، بحثت عن نسق مخاتل ومغاير لــ “سيميو-تواصلية الخارج – ونعني به المنظومة العلاماتية (السيميائية) التي من خلال تفكيكها تتم حالة من التواصل بين الذات المستعلية بفعل الكتابة، مع ذات أخرى تمارس فعل القراءة لاكتناه الذات الأولى، وهذا لا يتسق مع فكرة “النفري” وغايته التي تحدثت عنها – آنفا -، وكان علي أن أبحث عن منهجية سيميائية أخرى – أسميتها: “سيميو- تواصلية الباطن” وتكون الأخيرة حالما تتواصل الذات مع عالمها الباطني/ الأنا الأعلى من خلال اللغة.

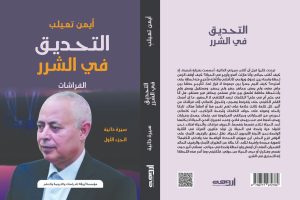

كنت في أمس الحاجة لنموذج آخر، أعضد به فكرتي حول كتاب “النفري”، وكان الله معي مؤيدا وناصرا، فعندما طالعت الجزء الأول من سيرة الأستاذ الدكتور/ أيمن تعيلب: “التحديق في الشرر” – بوصف المؤَلف سيرة ذاتية – وجدت أستاذنا يخرج خروجا مقدسا عن نسق الكتابة السيرية (الذاتية)، فالذات – هنا – لا تكتب عن نفسها، غير راصدة لحياتها، ولكنها، تحاول القبض على ماهية الذات والغوص في عوالمها، ولم تكن سيرة أستاذنا كتابة عن الحياة، ولكنها كتابة الحياة وإعادة تشكيلها وفق رؤيته ومخيلته.

هذا الخروج المقدس عن نسق الكتابات الذاتية، أبدى أسباب خروجه مبررا للقارئ، أنّ عملية الخروج لم تكن ترفا، ولا مغايرة للمألوف، ولكن الخروج هنا يعني: الوصول إلى الحقيقة الغائبة، التي لم يستوعبها الخطاب النقدي حال مساءلته للخطاب السيري (الذاتي). هل الذات تعي حقيقتها لتكتب عنها؟ هل تعي الذات حقيقة الحياة/ العالم/ الوجود لتعيد تشكيلهم – مرة أخرى – في العالم النصيّ؟ أم انصبت الكتابات الذاتية – كلها – وتقافزت على سطح الأنا (الوعي) المحايث بأشراط الزمان والمكان واللغة؟ فهم إذن، يكتبون عن غثاء لا عن حقيقة، وفي هذا يقول الدكتور/ أيمن تعيلب: “ربما يكون ما أكتبه حالة من حالة الوجد الذاتي، أو التخييل الذاتي لحياتي، وليس سيرة ذاتية حقيقية، خاصة أن حياتي الظاهرة ليست حياتي الحقيقية كلها، فحياتي المجهولة هي التي حرّكت معظم حياتي المعلومة، الحقيقة يا صديقي، أنا لا أقنع بمسميات علماء السيرة الذاتية، عندما يشترطون في كتابتها الصدق والوضوح والصراحة، ولعل أول ما ينقض هذا الكلام أنهم يصنفون مجرى حياتنا إلى حياة شعورية وأخرى لا شعورية، ويقسمون الزمن بين ماض وحاضر ومستقبل، والضمائر إلى متكلم وغائب، كلها تصانيف لغوية منطقية لا علاقة لها بحقيقة الحياة أصلا، الحياة تثب وثبا وتطفر طفرا، ولا علاقة لها بالتصنيف والتأطير والحدود والسدود، أنا أزعم أن مسمى اللاشعور مسمى خطأ، لأنّ حرف النفي السابق هنا على كلمة الشعور ينفي ما تثبته الحياة في الشعور، فما نطلق عليه لا شعور هو الوعي التحتي العميق لحياتي وحياتك، تيارنا التحتي الغائر هو جذوع حياتي العميقة التي يتفرع منها شجر منطق الحياة نفسها، فمثلا ما نظنه تسلسلا زمنيا بين ماض وحاضر ومستقبل مجرد تصور وهمي للزمن، مجرد تصنيف بشري مجرد لا أكثر ولا أقل، لابد إذن من إعادة النظر بصورة جذرية بين باطني وظاهري(…) لأن حياتي اليومية الطبيعية كتلة عضوية نامية تترامى في اللحظة الواحدة بين ماضي الماضي وحاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل دفعة واحدة، وما نظنه حياة اللاشعور الباطني هي الحياة اليومية، حيث يتدفق زمننا المعيش الحسي اليومي في ديمومات تجاورية كثيفة معقدة تجسد حقيقة لحظتنا اليومية.”

من خلال ما سبق تتجلى لنا رؤية الدكتور/ أيمن تعليب حول كتابة السيرة الذاتية وحقيقتها.

كما حاول النفري استعادة اللحظة الروحانية؛ ليكتشف كنه التجربة تحققا وتلذذا، يعيد الدكتور/ أيمن تعليب كتابة الذات عبر أيقونات حياتية معينة، وغايته القصوى: القبض على ماهية الذات، والاقتراب– بقدر– من جوهر العالم وحقيقة الوجود، فالتواصل هنا ليس مع الآخر، ولكنه تواصل الذات مع صورتها العميقة في الأنا الأعلى المحتشد بأسرار الذات وعوالمها الباطنية، حيث تمثل الكتابة الذاتية عند الدكتور أيمن تعيلب حالة من التلاشي/ التماهي بين الـ (أنا) والـ (هو) والـ (الأنا الأعلى)؛ لتتجلى حقيقة الإنسان دون فصل بين عوالمه الظاهرية والباطنية، إذن، نحن أمام نسق سيري يبحث عن الحقيقة الغائبة (المقدسة) التي أغفلها الخطاب النقدي حال مطالعته الأدب السيري (الذاتي).

إشكالية اللغة إحاطة وإدراكا:

ربما تحيط اللغة بمستوياتها المختلفة بالواقع وربما بالذات من منظور الوعي المحايث بشرطي الزمان والمكان، ولكنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال الإحاطة بحقيقة الذات في مستوييها: الشعوري واللاشعوري، وتتأبّى على اللغة عملية الإدراك لحقيقة الذات وكنه وجودها، فتقف اللغة عاجزة عن الإحاطة بالشعوريات الوجدانية والبنية التحتية العميقة لعوالم اللاشعور المحتشدة بالكتل الرمزية فتتحول اللغة إلى اهتزازات بسيطة حول ملكوت الذات الإنسانية، وكأنها جرم صغير يتلمس الحياة من كوكب دري.

إنّ استدعاء الذات في النص – هنا – يتطلب لغة تنماز بأقصى درجة من الشعرية؛ لتتحول اللغة – بعد أن منحتها الشعرية الحياة – إلى كائنات حيّة تحاول أن تسترق السمع وتخاتل المعنى وتتماس مع أقرب نقطة ممكنة مع اللاشعور، فهي لن تدركه حقيقة، وكأنّ هذا التماس – الذي تم عبر عملية التخييل – شحن اللغة بطاقات هائلة من الشعرية، ومن ثم تبدأ عملية التمثيل النصي بلغة، تحاول جاهدة أن تعبر عن مكنونات الذات وشعورياتها الوجدانيةوعوالمها الباطنية، ولكنها في الحقيقة لن تصل إلى فكرة الأيقونية (التماثل) بين الباطن التخييلي (اللامرئي) وبين عملية التمثيل النصي (المرئية)، وستظل اللفظة في جدلية دائمة مع المعاني في أبعادها المختلفة، وستظل الفكرة قابعة في ملكوتها الخاص السديمي، وهنا نستطيع القول أنّ اللغة – بوصفها كونا وسيطا نتعرف بها إلى العالم – تحولت إلى حالة من الوهم المتخيل نعبّر به عن وهم آخر؛ إذ الذات الإنسانية تدرك ولا تُدَرك، تعي وتستعلي بخصوصيتها على الفهم والإدراك، فتظل اللغة في حالة جهاد بغية الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من التماس بينها وبين الكون التخييلي.

بناء على ما سبق كانت لغة “التحديق في الشرر” منغمسة ومندغمة مع كون شعري خالص، وحاول المؤلف أن يصل إلى أعلى درجة ممكنة من الشعرية؛ ليحقق أكبر قدر من التواصل مع الذات الباطنية بغية التعرف إليها، فيقول:

“اللغة قريبة وجسدي بعيد، وأنا متأكد أنّ روحي القديمة التي تلبست جسدي مازالت حية لكنها منسية، تنبت هناك كالعشب الملتف على أقصى أطراف جوارحي، لكنها غامضة مجهولة، والسفر للمجهول لا تكفيه وسيلة نقل واحدة، لابد من وسائل نقل متعددة وجهات سفر متداخلة متشابكة، حتى أتمكن من الوصول إلى جسدي ونفسي، لكن للأسف كلما همت لغتي للوصول إلى جسدي انتفض المجهول كأشواك القنفذ المسننة حول لغتي فزادت عتمة كلماتي، حاجتي ممضة إلى لغة بكر نضناضة تتقافز في جوارحي فتبرق باللمح والكشف، لغة صامتة بلا حروف ولا تراكيب، تصل مباشرة من الروح للروح، تكون اللفظة فيها بحجم الكون تتكوكب فيها كل صور الدنيا أكوانا شتى سابحة في أكوان شتى. لغة تتولى قيعاني الغريقة، فتنسرب إلى محار أسرارها البعيدة، ثم تعرج بي سابحة صوب لججي المرئية واللامرئية، ثلاثة أرباعي غارقة في ذاتي، ولغة واحدة لا تكفي للتعبير عن ربعي الطافي فوق سطح جليد التعبير الوقور.”

هذه اللغة التي يريدها المؤلف، تثب وتتقافز حول العقل الشعري (الإبداعي) لتعيد خلق نفسها بتراكيب وصور وأخيلة وأنماط تمثيلية متعالية يحاول الكاتب من خلالها القبض على ماهية المعاني، وأن يستدعي بها المنظومة التخييلية القابعة في اللاوعي الإنساني، وهكذا كانت لغة الدكتور/ أيمن تعيلب في ” التحديق في الشرر” ولم يكن أمامه بد من الاستغراق بلغته في العوالم الشعرية البكر، فهي الوحيدة التي تمكنه من الاقتراب من عالم الذات الباطني، وقد تفوق المؤلف على نفسه، حيث تحولت لغته إلى لغة شعرية ممغنطة بالعرفانية الكشفية، وحلّق بها في ملكوتات الرؤية، لتتكشف له الذات وحقيقتها.

توزعت اللغة في “التحديق في الشرر” على مستويين: (الشعري) عندما يريد الكاتب أن يعبر عن شعورياته وهو يكابد عملية استعادة الذات من جديد. الحكائية (السردية)، تلك التي كان يستخدمها وهو يقوم بعملية الرصد لتاريخه الملتضم بالوعي المحايث، وتكون اللغة أكثر كشفا وتناولا وبساطة عندما يحكي سيرة المكان، ويسرد لنا مشاهد القرية، لينوجد نوع من التموسق بين اللغة والسرد الحكائي.

المقام الصوفي بداية التأسيس:

ارتكز الدكتور/ أيمن تعيلب في كتابه “التحديق في الشرر” على الفكر الصوفي ومقامات العارفين، في عملية التأسيس الفكري، فكأن كل عنوان من عناوين الكتاب يحمل في طياته مقاما عرفاني أو حالة صوفية، ليس على المستوى العناوين، وحسب، ولكن على مستوى المشهدية الواصفة لأحوال الذات، وأول مقام ابتدر به المؤلف عملية التأسيس العرفاني: “مقام الذات في ذاتها” ويعني به مقام التحقق، فالذات لن تستطيع اكتشاف العالم وجوهر الوجود إلا باكتشاف نفسها والتغلغل في جوانياتها؛ لينكشف الحق أمامها، فترى الوجود على صورته الحقيقية، وأظن أن الجزء الأول من السيرة “التحديق في الشرر” ارتكز في كليته على مقام “الذات في ذاتها” بغية الوقوف على مشارف الحقيقة، والكتاب في كليته تستطيع أن تصفه بأنه مجموعة من المقامات العرفانية الصوفية المنبثقة من تجربة إنسانية متحققة، لتتحول الـ (أنا) إلى أنا استغواري تبحث عن حقيقتها، باعتبار البحث عن الذات عبادة من أـرقى العبادات، وهي انصياع كلي للأمر الإلهي: “وفي أنفسكم أفلا تبصرون”.

الكتابة السيرية بين المحو والإثبات:

مارست اللغة (الكتابة) الصوفية سلطتها على هذه المؤَلف، وتوزعت هذه السلطة بين محو وإثبات، فالذات وهي في مرحلة (الاستعادة) تطّهرت من أنانيتها، فاستدعت أنواتٍ كثيرة: أنا(الأم)، أنا (الأب)، أنا (الجد)، أنا (المكان)، أنا (الزمان)، أنا (القرية)، أنا (المعلم)، أنا (القبيلة)، وتمثل هذه الأنوات حال التضامها الـ أنا (كلي)/ الـ أنا (واحد) الذي تشكل من تداخل هذه الأنوات.

قد اعتدنا في السير الذاتية أن هذه الأنوات تذكر عَرَضَا دون التبئير عليها، ولكن هذه الأنوات تجلى حضورها المكثّف في “التحديق في الشرر” –خاصة – أنا (الأم/ الأب) عن طريق الكتابة/ الإثبات، وهذا نوع من التطهر من الأنانية، حيث تتخافى أنا/ المؤلف حال الحديث عن أنا الأم أو الأب، لينفسح لهما النص/ باعتباره حيزا مكانيا معادلا للمكان الحقيقي في سردية الحكاية، وانسحاب أنا/ المؤلف تشير إلى الولاء التام والطاعة المقدسة لـ أنا الأمومة والأبوة، هذا الأخير الذي مُحٍيَ أثره في العالم، ولكن (أنا) المؤلف أوجدته ليظل حيا باقيا في الحيز النصي،، فالكتابة الخطية هنا واقعة في ديالكتيك المحو والإثبات، تثبت ما تم محوه، وتمحو ما كان مركوزا في الواقع المخاتل؛ بغية التحقق من الجوهر الحقيقي، والقرب من ملكوتات الذات.

تلك التطوافة في “التحديق في الشرر” قراءة أوليّة، نستشرف من خلالها أيقونية التمثيل النصي المغاير لكتابة السيرة الذاتية (المعتادة)، ليتنبّه النقد حال معالجته النص السيري إلى هذه الطفرة التي أحدثها الدكتور/ أيمن تعيلب فيالكتابة الذاتية، وخروجه المقدس عن نسق الخطاب وسلطة النقد، وشروط التلقي.

0 تعليق